乳腺增生症和乳腺炎症

2025-10-18

999+

37KB

2 页

海报

侵权投诉

乳腺增生症和乳腺炎症

一、解剖与生理

乳腺位于胸大肌浅面,浅筋膜浅、深层之间;约在第 2~6肋骨水平,外上方形成腋尾

部伸向腋窝。每侧乳房由 15~20 个腺叶构成,每个腺叶由若干个腺小叶构成,每个腺小叶

又由 10~100 个腺泡构成;每个腺叶有单独的导管,腺叶和导管均以乳头为中心呈放射状

排列。Cooper’s ligament 将乳腺固定于胸壁。

乳腺的淋巴结引流途径主要有:腋窝至锁骨上途径、内乳途径、双乳交通支途径、腹

直肌前鞘至肝途径。腋窝淋巴结以胸小肌为界分三组:Ⅰ组:腋下组(胸小肌外侧组)、

Ⅱ组:腋中组(胸小肌后组)、Ⅲ组:腋上组 (锁骨下组)

二、症状学与检查

乳腺疾病常见症状有:疼痛、肿块或结节(体检或 B超发现)、腋窝肿块、乳头溢液、

乳头凹陷、乳头湿疹样变、乳房皮肤及轮廓改变等等。

体格检查的要点主要有:望诊时观察两侧乳房对称性、乳头位置、皮肤改变、有无隆

起凹陷、静脉扩张等;触诊时需触诊全乳勿遗漏,注意可能肿块的大小、部位、质地、边

界、活动度、与周围组织的关系、腋窝淋巴结等。

乳腺常用辅助检查手段主要有:钼靶、超声、MRI、红外热像、肿瘤标志物、病理学检

查等等。

三、乳腺常见非肿瘤疾病

1. 急性乳腺炎:好发于初产妇,产后 2-6周;病因是乳汁淤积和细菌入侵,常见致

病菌为金黄色葡萄球菌或链球菌。临床表现为全身发热寒战及患乳局部红肿热痛、

肿块,出现脓肿时可有波动感。治疗原则:消除感染、排空乳汁,必要时手术切排

脓肿。预防措施:避免乳汁淤积,防止乳头损伤,保持清洁。

2. 浆细胞性乳腺炎:又名导管扩张症、粉刺性乳腺炎、化学性乳腺炎,经产妇绝经期

前后好发。其病因为:乳腺回缩障碍→乳管内脂质分泌物积聚→分解→渗出管壁→

管周炎症(大量浆细胞、淋巴细胞浸润),病变从大导管,向中等导管扩展,形成

肿块。早期临床表现为乳头溢液,淡黄色、棕色或血性;晚期表现为乳晕下疼痛、

压痛、乳头回缩、肿块、脓肿、窦道及瘘管等,易误诊为癌。临床可分为急性期、

亚急性期、慢性期三期。治疗原则为抗炎和完整切除病灶。

3. 脂肪坏死:是乳腺创伤后改变,病理上表现为坏死组织酶解液化,诱发单核巨噬细

胞浸润,肉芽肿性炎症,晚期出现纤维化。其临床表现主要为肿块,似乳癌,误诊

率高。手术既是诊断也是治疗。

4. 乳腺增生症:是最常见的乳房疾病,又名慢性囊性乳腺炎,囊性乳痛症,乳腺腺病 ,

乳腺小叶增生症,乳腺纤维囊性病等。好发年龄 30~50 岁,是育龄期妇女的常见

病。病因主要是卵巢功能失调、激素水平失衡、乳腺增生后复旧不全。主要临床表

现为:乳房胀痛,呈周期性,月经前、劳累、精神紧张及心情不畅时较明显;乳房

肿块:双侧、多发、肿块形状多样、边界欠清 ,质地韧、触痛明显;病程长、发

展慢、可自行缓解,具有自限性和重复性。在诊断时应注意鉴别,防止乳癌漏诊,

不要一锤定音,应进行必要的辅助检查,如对乳房肿块性质有怀疑,要建议活检。

治疗原则为:确诊的乳腺增生症不需外科治疗;药物不能根治,只能缓解部分病人,

部分症状;定期复查是治疗的一部分。

5. 男乳发育:其病理生理基础是各种原因导致体内雌激素相对过多、雄激素相对不足。

好发年龄是青春期和老年男性。临床表现为男性乳晕区扁圆形肿块,质中韧多为单

侧,伴疼痛。治疗上应首先治疗病因,必要时予三苯氧胺治疗或对症处理,当严重

摘要:

展开>>

收起<<

乳腺位于胸大肌浅面每侧乳房由1520个腺叶构成腺叶和导管以乳头为中心呈放射状排列。乳腺疾病常见症状包括疼痛、肿块等。体格检查要点包括望诊和触诊乳腺常用辅助检查手段有钼靶、超声等。常见乳腺非肿瘤疾病有:1急性乳腺炎:好发于初产妇病因是乳汁淤积和细菌入侵治疗原则是消除感染、排空乳汁预防措施包括避免乳汁淤积等。2浆细胞性乳腺炎:经产妇绝经期前后好发病因是乳腺回缩障碍等治疗原则为抗炎和完整切除病灶。3脂肪坏死:病理表现为坏死组织酶解液化等手术既是诊断也是治疗。4乳腺增生症:好发于3050岁育龄期妇女病因主要是卵巢功能失调等治疗原则为确诊不需外科治疗药物可缓解症状需定期复查。5男乳发育:病理生理基础是体内雌激素相对过多治疗上应首先治疗病因必要时手术治疗。6多乳头、多乳房畸形:是先天性疾病一般不需特殊治疗。

相关推荐

-

血友病的诊断【44页】

2025-08-20 999+

2025-08-20 999+ -

血友病的家庭治疗【35页】

2025-08-20 999+

2025-08-20 999+ -

血友病【28页】

2025-08-20 999+

2025-08-20 999+ -

血友病【21页】

2025-08-20 999+

2025-08-20 999+ -

血友病【16页】

2025-08-20 999+

2025-08-20 999+ -

血友病 患者科普3【39页】

2025-08-20 999+

2025-08-20 999+ -

血友病 PPT课件【33页】

2025-08-20 999+

2025-08-20 999+ -

型糖尿病合并妊娠多学科综合管理专家共识(2020)【31页】

2025-08-20 999+

2025-08-20 999+ -

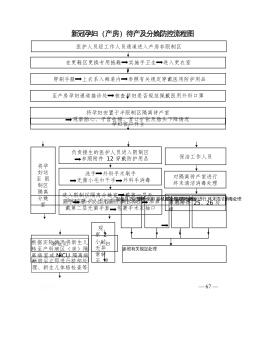

新冠孕妇产房待产及分娩防控流程图

2025-08-20 999+

2025-08-20 999+ -

孕妇学校―轻松快乐分娩精讲PPT课件【32页】

2025-08-20 999+

2025-08-20 999+